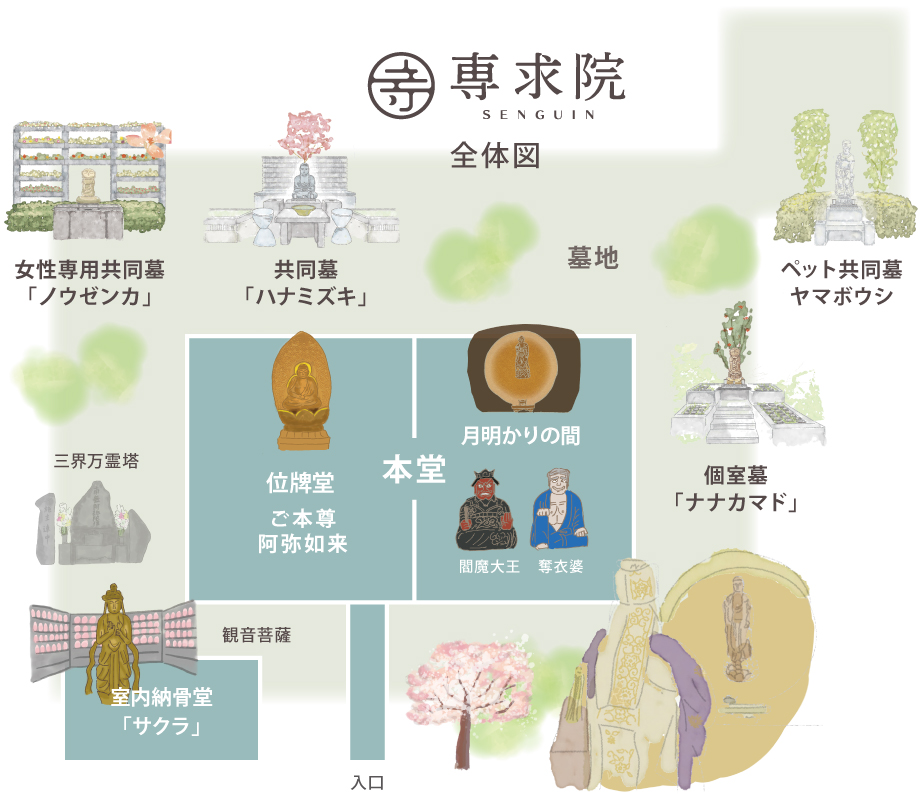

境内案内

全ての人に安心を

専求院では、お子様から高齢の方までご利用しやすいよう、お寺の中・外に椅子がございます。また冷暖房、駐車場(45台)も完備しております。

駐車場についてはこちら

ご本尊(阿弥陀仏)

専求院の御本尊である阿弥陀如来は、南無阿弥陀仏と名を呼ぶ者はすべて、誰一人もれることなく極楽浄土に生まれさせてくださる仏さまです。

「月かげの いたらぬ里は なけれども ながむる人の 心にぞすむ」(浄土宗宗歌)

これは、阿弥陀さまの慈悲を月の光にたとえた歌です。 つまり、阿弥陀さまの慈悲はすべての人に平等に注がれているけれども、阿弥陀さまを信じ、向き合い、お念仏を唱えた人にこそ、その慈悲の心は届くという意味です。

子安地蔵

地蔵菩薩は、弱い立場のものを救済する菩薩であるとされています。三途の川のほとりにある賽の河原に率先して足を運び、そこで鬼のいじめにあう子供たちを守り、仏法や経文を聞かせて徳を与え、成仏への道を開いていった仏さまです。

このようなことから、地蔵菩薩は特に子供を守る仏さまとして古くから親しまれています。 専求院の地蔵菩薩さまには背負子(しょいこ)があり、背負って運べるようになっています。地元の人のご先祖様が、江戸時代から明治にかけて修行のために各地を行脚した際に用いたものだと伝えられています。

月明りの間

様々なイベント、葬儀などを行うお部屋です。阿弥陀様に見守られた解放的な場所です。また、葬儀などを執り行う際は椅子席ですので身体に優しいつくりです。

観音堂

観音菩薩

観音菩薩は、その字のごとく、苦しむ私たちの姿を観て、悩みの声を聴いて、救済してくださる菩薩です。

菩薩には52段階の位があり、観音菩薩はその最高位におられます。 観音様は、今すぐその上の如来(仏)の位を得て仏の国に行けるのですが、あえて出世せずに、苦しむ私たちの近くにいて、衆生救済しているのです。

閻魔さまと閻魔婆さま

専求院の入り口には、観音様のいらっしゃるお堂があります。そして、お堂を守るように、迫力満点の閻魔大王と奪衣婆が左右に座っていらっしゃいます。地獄の番人、閻魔大王と、三途の川の番人、奪衣婆。この二体は、その昔、文吉さんという方が専求院に寄進したものです。

この文吉さん、大の囲碁好き。専求院の和尚さんを相手によく碁をさしていましたが、和尚さんがどうしても強すぎて、なんとも歯がたちません。

お寺に閻魔大王と奪衣婆の像を寄贈しても、和尚さんが手をゆるめてくれないので、ある日文吉さんは、閻魔大王と奪衣婆を家に連れ帰ってしまいました。

するとどうでしょう。その日の夜のことです。

文吉さんが寝ようとすると、家全体がガタガタと、震えるではありませんか。家は一晩中震えつづけ、文吉さんは一睡もできませんでした。

あまりに怖くなった文吉さんは、次の日の朝すぐに二体をお寺に戻し、夜の出来事を和尚さんに話して、ていねいに拝んでもらったそうです。

「うそをつくと、エンマさまに舌を抜かれるぞ!」

昔の子供たちは、よくこのように言われたものです。

みなさんもよくご存知のように、閻魔大王は、亡くなった人が地獄に落ちるかどうかを決めています。生きているあいだの行いは、よいことも悪いこともすべてお見通し。それらのことは、閻魔さまの持つ浄玻璃の鏡がまるで映画のように映し出し、閻魔帳にはすべての行いが書きとめられているからです。閻魔さまの前で、うそなんてとんでもないことですね。

三途の川のほとり、衣領樹(えりょうじゅ)と呼ばれる柳の木の下に、ひとりのおばあさんがいます。亡くなった人がここにたどり着くと、おばあさんはその人の衣服をはぎとり、この木の枝にかけます。服の重さで木の枝がどのくらい下がるかで、生前の罪の重軽を見定めているのです。

三界万霊塔

全ての霊を供養する塔です。石碑は天保時代などのもので歴史的にも大変価値あるものです。

永代供養墓

共同墓「ハナミズキ」

季節ごとに美しく変化する樹木のもとに配置された、庭園のようなお墓です。中心の阿弥陀如来は岩木山の石から彫りだされたもの。しゃがまず、小さな腰掛けで参拝でき、足腰にも負担が少ないよう配慮しております。

お問合わせ・資料請求はこちら

お問合わせ・資料請求はこちら